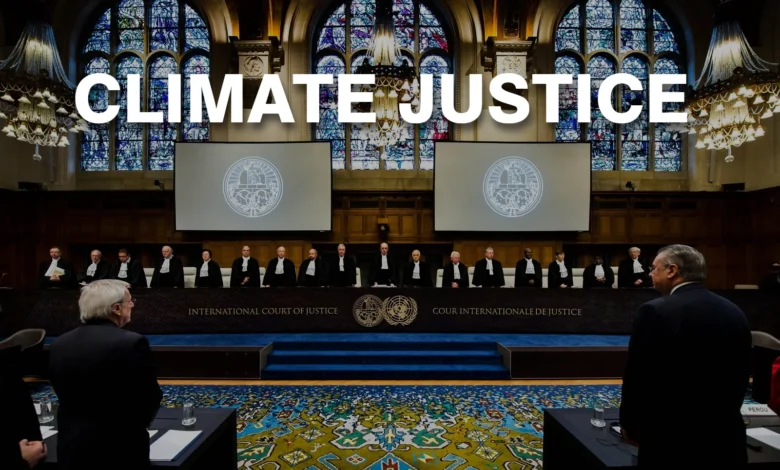

L’Afrique à la croisée des chemins : ce que la décision climatique de la CIJ signifie pour notre avenir

Dans cette analyse, Angela van der Berg souligne que la décision historique de la Cour internationale de Justice (CIJ) oblige légalement les États à agir contre le changement climatique. Pour l’Afrique, un continent qui a peu contribué aux émissions mais subit certains des impacts les plus graves, cette décision ouvre de nouvelles opportunités pour exiger la justice climatique, sécuriser le financement de l’adaptation, tenir les pollueurs responsables et promouvoir une transition énergétique juste. Par Angela van der Berg*

La Cour internationale de Justice (CIJ) a marqué l’histoire en déclarant que les gouvernements sont légalement tenus d’agir contre le changement climatique. Pour l’Afrique, qui a contribué de manière négligeable au changement climatique mais en subit certains des effets les plus sévères, cet avis pourrait représenter un tournant.

Obligations climatiques contraignantes

La Cour a confirmé que, dans le cadre des traités sur le climat, les États doivent faire bien plus que signer des accords. Ils sont légalement tenus de préparer et mettre en œuvre des plans climatiques, connus sous le nom de Contributions déterminées au niveau national (CDN), avec ambition et sérieux (paras. 230–254). La Cour a également précisé que l’adaptation (préparer les impacts climatiques déjà présents) n’est pas optionnelle mais constitue un devoir contraignant, notamment pour protéger les populations vulnérables (paras. 255–259).

La Cour a en outre réaffirmé que la limite de 1,5 °C de l’Accord de Paris constitue l’objectif principal (para. 224). Pour l’atteindre, les États sont légalement tenus de présenter des CDN capables, prises ensemble, de maintenir le réchauffement en dessous de ce seuil (para. 249). Ils doivent agir avec diligence et “les meilleurs efforts” dans la préparation et l’exécution de ces engagements (paras. 250–254). En d’autres termes, les gouvernements sont légalement tenus d’adopter des actions ambitieuses et basées sur la science pour stopper le réchauffement incontrôlé.

Droit coutumier : obligations pour tous les États

La CIJ a souligné qu’au-delà des traités, tous les pays sont liés par le droit international coutumier (les règles non écrites qui font partie du droit mondial) (paras. 271–315). Cela inclut le devoir de prévenir les dommages environnementaux significatifs, le devoir de coopérer de bonne foi pour lutter contre le changement climatique et l’obligation d’agir avec précaution et diligence. Ainsi, même les États hors des principaux traités climatiques ne peuvent échapper à leurs responsabilités : chaque gouvernement a des devoirs légaux pour protéger le système climatique.

Perte et dommage : un droit légal

La CIJ a redéfini la notion de perte et dommage comme un enjeu juridique et non politique. La Cour a statué que lorsque les obligations sont violées, les États doivent fournir réparation, compensation et autres formes de restitution (paras. 447–455). Comme l’ont commenté certains auteurs, cela clarifie que le nouveau Fonds pour les pertes et dommages ne relève pas de la charité mais de la responsabilité juridique.

Cette décision renforce la position de l’Afrique pour réclamer un financement climatique et la responsabilisation des pays riches et pourrait également ouvrir la voie à tenir les entreprises fossiles responsables lorsque leurs activités causent des dommages (paras. 276–284).

Droits humains : les enfants oubliés

La CIJ a reconnu que le changement climatique menace les droits à la vie, à la santé, à l’alimentation, à l’eau, au logement et à un environnement propre, sain et durable (paras. 372–393). Elle a également présenté l’action climatique comme une question de justice entre générations (para. 111).

Cependant, les enfants, qui représentent plus de 40 % de la population africaine, ont été à peine mentionnés. La Cour les a regroupés uniquement parmi les “personnes vulnérables”. C’est une occasion manquée, surtout pour l’Afrique, où les enfants subissent déjà la faim, la maladie et le déplacement liés au changement climatique. Les dirigeants africains peuvent combler cette lacune, en utilisant des instruments comme la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant pour renforcer leur protection.

Énergies fossiles : un signal d’alerte

Dans l’une de ses conclusions les plus audacieuses, la CIJ a directement relié les énergies fossiles à la responsabilité des États (paras. 276–284, 315). Les gouvernements doivent réguler les entreprises qui produisent et brûlent des combustibles fossiles (para. 284), et même les subventions aux combustibles fossiles pourraient constituer des actes internationalement illicites si elles aggravent le changement climatique (paras. 281–282).

C’est un signal fort pour les gouvernements africains qui développent de nouveaux projets pétroliers et gaziers en Ouganda, au Mozambique, en Namibie et en Afrique du Sud. L’avis de la Cour indique que l’avenir repose sur une transition énergétique juste, et non sur la dépendance aux combustibles fossiles.

Droits de la nature : le silence qui parle

La Cour est restée silencieuse sur les droits de la nature. Elle n’a pas considéré si les rivières, forêts ou écosystèmes pouvaient être reconnus comme titulaires de droits. Pour l’Afrique, cela a de l’importance. Des philosophies comme l’Ubuntu soulignent l’interconnexion profonde entre les humains, les communautés et la nature. Reconnaître des droits pour les rivières ou forêts pourrait permettre de les défendre devant les tribunaux avant qu’elles ne soient détruites.

Peut-être la CIJ a-t-elle laissé cette question ouverte pour que les tribunaux nationaux puissent la développer selon les valeurs locales. Pour l’Afrique, ce silence est une invitation à créer des cadres juridiques qui protègent non seulement les populations mais aussi les écosystèmes dont elles dépendent.

Un outil pour la justice et non la dernière parole

La décision de la CIJ n’est pas contraignante, mais les obligations internationales qu’elle confirme au titre du droit international et coutumier le sont. Cette décision a un poids moral et juridique considérable. Pour l’Afrique, elle constitue un bouclier pour protéger les communautés vulnérables et un levier pour exiger la responsabilité des pollueurs et des États riches. Dans le même temps, ce que la Cour n’a pas dit, (concernant les enfants et les droits de la nature) est tout aussi important. Ces silences peuvent offrir à la justice africaine, enracinée dans des valeurs comme l’Ubuntu, l’opportunité de franchir la prochaine étape.