La résurgence du paludisme en Afrique est une crise évitable : voici ce que nous devons faire

Alors que le paludisme refait surface et que les progrès dans sa lutte stagnent, la réponse de l’Afrique doit être dirigée et portée par les Africains, affirment Dr Jean Kaseya et Nebiyu Dereje*.

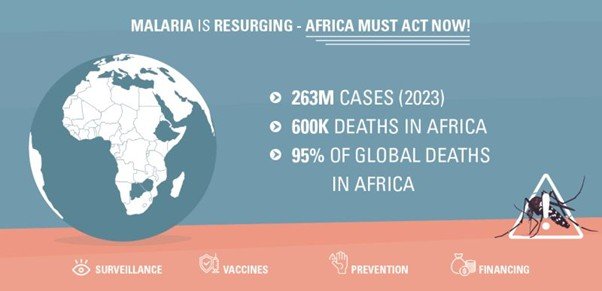

Dans un monde où les avancées technologiques et scientifiques redéfinissent sans cesse ce qui est possible en santé publique, la résurgence du paludisme en Afrique constitue une crise flagrante et évitable. Depuis 2020, le fardeau mondial du paludisme continue d’augmenter. Le nombre de cas a atteint 263 millions en 2023, soit une hausse de 11 millions par rapport à 2022, avec les plus fortes augmentations concentrées en Afrique, qui représente 89,7 % de cette hausse mondiale.¹ Ces chiffres soulignent l’urgence d’intensifier les efforts de lutte contre le paludisme, en particulier dans les régions touchées par les conflits, vulnérables aux changements climatiques et où les systèmes de santé sont sous tension. Après des décennies de progrès, cette maladie connaît un retour dangereux, alimenté par la résistance aux médicaments, les changements climatiques, l’affaiblissement des systèmes de santé et le recul de l’engagement financier mondial. Si nous n’agissons pas collectivement dès maintenant, nous risquons de compromettre des acquis durement obtenus et de mettre en péril la santé et l’avenir de millions de personnes sur le continent.

En 2023, le paludisme a tué près de 600 000 personnes en Afrique, soit 95 % des décès mondiaux liés à cette maladie évitable et traitable

En 2023, le paludisme a tué près de 600 000 personnes en Afrique, soit 95 % des décès mondiaux liés à cette maladie évitable et traitable.¹ Le continent a également enregistré 246 millions de cas, et entre 2022 et 2023, plusieurs pays ont connu des poussées épidémiques, illustrant l’ampleur et la répartition géographique du problème. L’Éthiopie, par exemple, a signalé environ 4,5 millions de cas supplémentaires.¹ Mais ce qui alarme le plus, ce n’est pas seulement l’ampleur de la maladie : c’est le fait que le paludisme se propage dans des régions auparavant non endémiques ou dans des pays à faible charge de maladie. En juin 2025, plusieurs pays d’Afrique australe connaissaient une forte augmentation des cas et des décès par rapport à la même période en 2024.² Le Zimbabwe a signalé 111 998 cas et 310 décès, contre 29 031 cas et 49 décès l’année précédente.² Au Botswana, les cas sont passés de 218 à 2 223, avec 11 décès signalés, contre aucun en 2024.² Ces tendances soulignent l’urgence d’une coordination transfrontalière, d’une surveillance renforcée et d’un contrôle ciblé des vecteurs pour prévenir une escalade. La menace évolue, et notre réponse doit évoluer avec elle.

L’un des développements les plus préoccupants est l’émergence d’une résistance partielle aux thérapies combinées à base d’artémisinine (ACT), notre première ligne de défense contre le paludisme. Des études menées en Éthiopie, au Rwanda, en Tanzanie et en Ouganda confirment une résistance croissante.³ Cette menace pourrait effacer des décennies de progrès médicaux et entraîner une mortalité plus élevée si elle n’est pas rapidement contenue grâce à une surveillance génomique améliorée, des politiques médicamenteuses fondées sur des preuves et une stricte observance des traitements.²

La résurgence du paludisme est également amplifiée par les changements climatiques et les conséquences de la pandémie de covid-19, qui ont perturbé les services de santé de routine et détourné des ressource

La résurgence du paludisme est également amplifiée par les changements climatiques et les conséquences de la pandémie de covid-19, qui ont perturbé les services de santé de routine et détourné des ressources.⁴ Les moustiquaires imprégnées d’insecticide, la pulvérisation intérieure et la chimioprévention saisonnière ont stagné ou régressé dans plusieurs régions.⁵ Les lacunes de financement se sont accrues. Et bien que deux vaccins contre le paludisme soient désormais approuvés — RTS,S/AS01 et R21/Matrix-M — les pays d’Afrique australe qui signalent actuellement des flambées ne les ont pas encore introduits.⁶

Cela doit changer. À Africa CDC, nous appelons à une réponse continentale structurée autour de cinq priorités clés. Tout d’abord, il est nécessaire de revitaliser la surveillance génomique et la recherche. Il faut renforcer les institutions locales pour que les scientifiques africains puissent conduire des innovations adaptées au contexte, depuis les stratégies de contrôle des vecteurs jusqu’au suivi de la résistance aux médicaments. Comprendre les schémas de résistance et les mutations des parasites est crucial. En développant les initiatives de génomique des pathogènes, notamment via des hubs régionaux de séquençage, nous pouvons suivre en temps réel la transmission du paludisme, les mutations et les menaces émergentes. Les données seules ne suffisent pas : elles doivent être intégrées dans les processus décisionnels grâce à une gouvernance sanitaire solide, une collaboration intersectorielle et des cadres politiques fondés sur des preuves.

À Africa CDC, nous appelons à une réponse continentale structurée autour de cinq priorités clés

Ensuite, la surveillance et le reporting des maladies doivent être renforcés. La détection et la réponse en temps utile sont freinées par plusieurs défis persistants : capacité diagnostique limitée au niveau communautaire, sous-déclaration en raison de systèmes d’information sanitaire faibles, qualité des données incohérente entre les régions. L’insécurité et l’inaccessibilité géographique dans les zones de conflit ou éloignées perturbent davantage la détection et le suivi des cas. De plus, le flux de données entre secteurs public, privé et informel est fragmenté, entraînant souvent une couverture incomplète.

Ces défis sont aggravés par le manque de personnel qualifié et l’intégration limitée des données en temps réel dans les décisions. L’Afrique doit numériser et moderniser ses méthodes de détection et de réponse aux épidémies, en utilisant des plateformes comme DHIS2 et l’Integrated Disease Surveillance and Response renforcée, en commençant par les centres de soins primaires accessibles aux communautés.

Troisièmement, les vaccins contre le paludisme doivent être déployés équitablement. Aucun enfant ne devrait mourir du paludisme alors que des vaccins efficaces existent. Nous appelons nos partenaires et les gouvernements à accélérer l’introduction et l’adoption des vaccins, en particulier dans les régions à haut risque et mal desservies. Les efforts de santé publique doivent également renforcer les outils de prévention éprouvés tels que le contrôle des vecteurs, incluant la pulvérisation intérieure, les moustiquaires imprégnées et l’engagement communautaire.

La réponse au paludisme en Afrique doit être dirigée et portée par les Africains

Enfin, la réponse au paludisme en Afrique doit être dirigée et portée par les Africains. Un financement durable est crucial pour atteindre cet objectif, et nous exhortons les pays à respecter la cible de la Déclaration d’Abuja, qui prévoit l’allocation de 15 % des budgets nationaux à la santé.⁷ La mise en place de mécanismes innovants de financement national, tels que des taxes de solidarité et des taxes d’accise (sur les billets d’avion, les importations, l’alcool, le tabac et les services mobiles), aiderait à atteindre cet objectif. Lorsque le financement des donateurs soutient la lutte et la prévention du paludisme, il doit être aligné sur les priorités nationales pour assurer la durabilité et l’efficacité des programmes.

Éliminer le paludisme d’ici 2030 n’est pas un rêve lointain. C’est un objectif réaliste et atteignable, mais uniquement si nous agissons de manière décisive. Le paludisme est un indicateur de l’engagement de la communauté mondiale envers l’équité, l’innovation et la solidarité. Face à de nouvelles menaces biologiques et environnementales, son éradication prouvera que nous pouvons surmonter même les défis de santé publique les plus enracinés — ensemble. L’Afrique a montré résilience et détermination dans la lutte contre le VIH, Ebola et la covid-19. Avec les bons investissements, la collaboration et le leadership, nous réussirons de même contre le paludisme.

*Jean Kaseya, directeur général, et Nebiyu Dereje, responsable de la division Gestion des connaissances et traduction des politiques et rédacteur en chef, sont affiliés respectivement aux Africa Centres for Disease Control and Prevention et au Journal of Public Health in Africa.

Références

- Organisation mondiale de la Santé. World malaria report 2024. www.who.int/teams/global-malaria-programme/reports/world-malaria-report-2024

- Africa CDC. Malaria surge in Southern Africa. 23 juillet 2025. https://africacdc.org/news-item/malaria-surge-in-southern-africa

- Rosenthal PJ, Asua V, Bailey JA, et al. The emergence of artemisinin partial resistance in Africa: how do we respond? Lancet Infect Dis 2024;24:e591-600. doi:10.1016/S1473-3099(24)00141-5

- Kaseya J, Dereje N, Tajudeen R, Ngongo AN, Ndembi N, Fallah MP. Climate change and malaria, dengue and cholera outbreaks in Africa: a call for concerted actions. BMJ Glob Health 2024;9:e015370. doi:10.1136/bmjgh-2024-015370

- Namuganga JF, Epstein A, Nankabirwa JI, et al. The impact of stopping and starting indoor residual spraying on malaria burden in Uganda. Nat Commun 2021;12:2635. doi:10.1038/s41467-021-22896-5

- Organisation mondiale de la Santé. WHO recommends R21/Matrix-M vaccine for malaria prevention in updated advice on immunization. 2 oct. 2023. www.who.int/news/item/02-10-2023-who-recommends-r21-matrix-m-vaccine-for-malaria-prevention-in-updated-advice-on-immunization

- Union africaine. Déclaration d’Abuja sur le VIH, la tuberculose et d’autres maladies infectieuses connexes. 2001. https://africanlii.org/akn/aa-au/statement/declaration/2001/hiv-aids-tuberculosis/eng@2001-04-27